2023年12月1日 | ブログ

アクティブサプリ公式アンバサダー 友利新先生に監修いただいた人気記事をご紹介します。

友利新 先生

友利新 先生

医師(内科・皮膚科)

公式instagram

公式YouTubeチャンネル

沖縄県宮古島出身。東京女子医科大学卒業。同大学病院の内科勤務を経て皮膚科へ転科。

現在、内科と皮膚科のクリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求し、美しく生きる為の啓蒙活動を雑誌・TV などで展開中。2004年第36回準ミス日本という経歴をもつ、美貌の新進医師。美と健康に関する著書も多数。

記事1:肌のためには、サプリメントって飲んだほうがいい?

仕事や子育てに多忙な友利先生の美肌の秘訣を、インタビュー形式でご紹介。普段から実践しやすい方法も多くお話しいただいています。

記事はこちら!>

記事2:年齢肌に栄養が影響?内側からのケアが大切です!

「内側からのケア」で美しく健康的な毎日を過ごすために摂りたい栄養素と、それらの栄養素を多く含む食材をご紹介しています。

記事はこちら!

記事3:ニキビでお悩みの方必見!食べ物とニキビの意外な関係

ニキビができるメカニズムから、アクネ菌が繁殖しやすい癖や注意したい食べ物まで、ニキビで悩む方は必見の内容です。

記事はこちら!

記事4:美人印象には髪の毛も大事!ビオチンの効果って?

美人に見える条件を、データをもとに解説。また、美しくツヤのある髪の毛におすすめのビオチンの効果をご紹介しています。

記事はこちら!

友利先生に、インナーケアの重要性とアクティブサプリについてお話いただいている動画です。ぜひご覧ください。

ブログのバックナンバー>>

2023年8月25日 | ブログ

まだまだ暑い日がつづく8月。暑さや紫外線の影響で、肌に蓄積されるダメージが心配ですよね。そんな夏の肌には、美しい肌にとって欠かせないビタミンAを意識的に補給するのがおすすめです。

今回は、ビタミンAが夏の肌に特に大切な3つの理由をご紹介。スキンケアだけでなく、食事やサプリメントなどでもビタミンAをたっぷり補給して、夏美人を目指しましょう!

夏によくある肌悩み

✓シミ、くすみ

✓シワ

✓たるみ

✓毛穴の目立ち

✓乾燥

✓オイリー肌

あなたのお悩みはいくつあてはまりますか?

もし2つ以上あてはまる場合は、ビタミンAが足りていないかもしれません。

ビタミンAが

夏の肌にとって大切な3つの理由

【理由①】

ビタミンAは、紫外線ダメージのケアに必要だから

夏の紫外線ダメージは、シミだけでなく、肌の深いところでシワ、たるみ、乾燥などを引き起こします。

これらのお悩みは、ダメージを受けた細胞がきちんと働かなくなってしまうことで肌悩みとして現れます。

ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康を維持する働きがあるため、紫外線や暑さなど肌にとって過酷な夏は、スキンケアだけでなく食事やサプリメントなどでビタミンAを補うことをおすすめします。

【理由②】

ビタミンAは、不足しやすいから

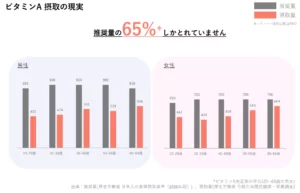

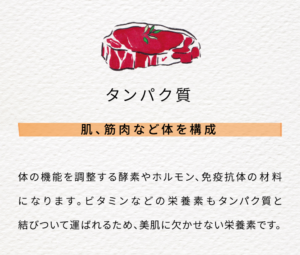

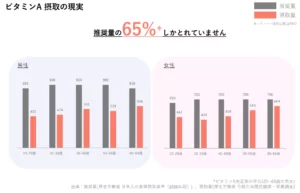

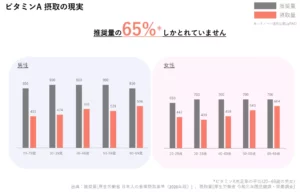

ビタミンAは、日本人の男女で推奨量の65%*しか摂れていないことが分かっています。ビタミンAは肌機能の回復に欠かせない成分ですが、私たちは普段の食事では十分な量を摂れていません。

ビタミンAは、うなぎ、玉子、バター、にんじん、かぼちゃなどに多く含まれます。

例えば、30歳以上の女性の場合、1日700㎍以上のビタミンAが推奨されています。この基準を満たすには、ゆで卵なら約7個を1日で摂る必要があります。

もちろん現実的には、ほかの野菜や肉類で補い総合的に推奨量の摂取を目指しますが、効率的にビタミンAが摂れる玉子でもこの程度の量が必要になります。

ビタミンAを含む食品を摂る機会が少ない方は、肌悩みの原因がビタミンA不足である可能性も…。

【理由③】

ビタミンAは、肌を守る効果もあるから

ビタミンAは抗酸化物質のひとつであり、紫外線ダメージや酸化から肌を守る働きがあります。

受けたダメージの補修だけでなく予防もできるため、常に十分なビタミンAを体の中に蓄えることが美しい肌への第一歩です。

夏の肌にはたっぷりのビタミンA

真夏の肌ケアには、予防・ケアができるビタミンAで体を満たし、ダメージをためない毎日を目指しましょう。

ブログのバックナンバーはこちら>>

参照:厚生労働省 国民健康・栄養調査

2023年8月11日 | ブログ

真夏によくある肌のお悩み別に、おすすめの栄養素をご紹介します。

夏の紫外線ケアには定番のビタミンCのほかにビタミンAやB群も必要です。さらに、汗で不足しがちなミネラル類は、意外にも肌と密接な関係が…。夏バテなどで食欲不振になりやすい夏こそ、たっぷりの栄養を摂ることが大切です。もし食事などで十分に栄養を摂れない場合は、サプリメントを活用するのも賢い方法のひとつです。その日のダメージは、その日のうちにケアして、毎日美肌を叶えましょう。

真夏によくある肌のお悩み

①日焼け、シミ、くすみ

定番のビタミンC…ももちろん必要ですが、肌のポテンシャルを高く保つには、実はビタミンAが欠かせません。ビタミンAのさまざまな作用の中で、今回注目するのは、肌のターンオーバー(生まれ変わり)への働きかけです。

夏は、夜も気温が高く、浅い睡眠になりがちで自律神経が乱れやすい季節です。自律神経の乱れは、肌のターンオーバーと関係しています。

通常、紫外線などで肌内部にメラニン色素(シミやくすみのもと)が発生しても、ターンオーバーによって角質とともに排出されます。

しかし、自律神経が乱れてターンオーバーがうまくいかないことで、肌内部にとどまったメラニン色素は、シミやくすみとして現れてしまいます。

ビタミンAには、ターンオーバーを正常に戻し健康な状態を保つ働きがあります。ターンオーバーが整うと、不要なメラニン色素を含んだ角質は洗顔などで垢として排出されるため、透明感のある肌を叶えることができます。

美白ケアで有名なビタミンCは、メラニン色素の還元や、紫外線の影響から肌を守る働きがあります。

[ビタミンAが摂れる食品]

玉子、レバー、うなぎ、ほうれん草、にんじん

[ビタミンCが摂れる食品]

アセロラ、イチゴ、オレンジ、柿、ブロッコリー

②ニキビ、肌荒れ

肌トラブルには、ビタミンB群とミネラルがおすすめです。

ビタミンB群の中でもビタミンB6は、皮脂分泌をコントロールする役割があるため、ニキビができやすい人やオイリー肌に悩む人は意識して摂りたい栄養素です。

“美肌効果がある”と最近話題のナイアシンアミドも、実はビタミンB3 の1種。ニキビ予防や保湿、シワ、シミ対策などに効果的です。

ミネラルは、現代人に不足しやすく、夏は汗とともに排出されてしまうため、積極的に補給したい栄養素です。

例えば、皮膚トラブルを予防する亜鉛や、タンパク質合成に関わるマグネシウムは美肌づくりに役立つ栄養素として知られています。

[ビタミンB群が摂れる食品]

レバー、サバ、まぐろ、ごま、ナッツ類

[ミネラルが摂れる食品]

ひじき、焼きのり、煮干し、卵黄

夏バテなどで食欲不振になりやすい夏は、栄養バランスが偏りがちです。

栄養が不足していると、紫外線ダメージなどを十分に修復することができません。

もし食事などで十分に栄養を摂れない場合は、サプリメントを活用するのも賢い方法のひとつです。

夏こそたっぷり栄養を摂って、毎日美肌を叶えましょう!

アクティブサプリ製品一覧はこちら>>

参考:国立健康・栄養研究所ホームページ

2023年7月14日 | ブログ

今回は、アクティブサプリの人気製品「ビタミンA+C,E」を徹底解説します!

美容に欠かせないビタミンA、C、Eを配合し、透明感ある毎日を送りたい方に特におすすめです。摂取目安量は1日1粒、1粒当たり54円で続けやすいのもポイントです。美肌ケアにサプリメントをプラスして、ひとつ上の美しさを目指しましょう。

アクティブサプリ ビタミンA+C,E 3,240円 (税込)/60粒

3,240円 (税込)/60粒

そもそもアクティブサプリとは?

エイジングに着目して30年以上ビタミンAを用いた研究を続けている医師が開発しました。ビタミンAを中心に、美しさに欠かせないさまざまな栄養素を巧みなバランスで配合し、体の内側からひとつ上の美しさへ導きます。

ビタミンA+C,Eはこんな方におすすめ

✓透明感を手に入れたい

✓飲む日焼け止めサプリが気になる

✓うるおいのある毎日がほしい

✓効率的に栄養素をとりたい

✓果物や生野菜を摂る機会が少ない

ビタミンA+C,Eのおすすめポイント

①ビタミンACE(エース)が1粒で摂れる!

ビタミンA、C、Eはキレイの鍵を握る3大ビタミンとして知られており、ビタミンエースとも呼ばれます。それぞれが相互にはたらきかけるため、単体で摂るより組み合わせて摂ることがおすすめです。

ビタミンA+C,Eは1粒でA、C、Eをバランス良く摂ることができます。

②全身の美しさと健やかさに欠かせないビタミンAを1500㎍配合!

厚生労働省の調査によると、20~60歳の男女ではビタミンAを推奨量の65%*しかとれていないことが分かっています。

ビタミンAが不足すると、皮膚や粘膜の乾燥、目の不調などが起こると言われています。

ビタミンA+C,Eには、推奨量をしっかり満たす1500㎍を配合。現代人に不足しがちな栄養素を補うことができます。

③ビタミンCを推奨量の125%配合し効率的に補給できる!*²*³

ビタミンCは、美容に気をつかう方は積極的に摂りたい栄養素ですが、食物に含まれるビタミンCは、調理の際に野菜を茹でたり熱を加えたりすることで減少してしまうことから、効率的に摂取することが難しいと言われています。

ビタミンA+C,Eには、1粒にレモン約6.25個分のビタミンCが配合*³されており、1日の推奨量*²に対し125%のビタミンCを摂ることができます。果物や生野菜を十分に摂れない方の食事サポートとしてもおすすめです。

*²日本人の食事摂取基準(2020年版)10歳以上の男女 *³レモン果実1個当たりのビタミンC量を20mgとして

そのほかのサポート成分

☆必須ミネラル 亜鉛

体内で合成したり、蓄えたりすることができず、食品から摂る必要がある栄養素です。

ファストフードや加工食品の摂りすぎ、過度なダイエットなどが原因で、亜鉛は不足しやすくなります。ビタミンAと一緒に摂ることで、ビタミンAの働きをサポートします。

☆ルテイン、ゼアキサンチン

高い還元作用をもち、紫外線が気になる方におすすめの栄養素です。

ルテインは、もともと人間の体に存在していますが、体内では合成できない栄養素で、加齢によっても減少していきます。

ルテインとゼアキサンチンは一緒に摂ることで効果を発揮するため、両方を摂ることがおすすめです。「ビタミンA+C,E」では、マリーゴールド由来のルテイン、ゼアキサンチンを配合しています。

アクティブサプリ ビタミンA+C,E

3,240円 (税込)/60粒

3,240円 (税込)/60粒

メディア掲載情報

アクティブサプリはメディアにも取り上げられています

「ビタミンA+C, E」は、キレイの鍵を握るビタミンACEを、効率的に補うことができるサプリメントです。

目指すのは、今も未来もゆるぎない透明感。「ビタミンA+C,E」で、明るく透明感あふれる毎日を目指しましょう!

※摂取する上での注意事項:

本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。1日の摂取目安量を守ってください。

ブログのバックナンバーはこちら

2023年3月3日 | ブログ

ほうれん草には、ビタミンCやβ-カロテン、ビタミンEなどが豊富に含まれます。

ビタミンCは熱に弱く、水に溶けやすい性質のため、茹でると35~50%も減少してしまうと言われています。今回はそんなビタミンCを効率良く摂ることができるように、生のまま食べられる、サラダほうれん草のレシピをご紹介します。

サラダには、ほうれん草に含まれるβ-カロテンの吸収を良くする良質な油、オリーブオイルとビタミンAを含むチーズをトッピング。美味しく効率的にビタミンを摂りましょう!

材料(2人分)

ほうれん草(サラダ用)……1袋 (60g)

ベーコン……2枚

クルミ (小さく砕く)……大さじ1

ナチュラルチーズ (5mmの角切り)……30g

オリーブオイル……大さじ1

黒こしょう (粗びき)……少々

レモン……1 / 4 個

作り方

1. サラダ用ほうれん草は洗って食べやすい大きさに切り、氷水につけてパリッとさせたら器に盛りつけておく。

2. フライパンにオリーブオイルを入れて火にかけ、5 〜 8mm幅に細切りしたベーコンを弱火で炒める。カリカリになったらクルミを加えて炒め、熱いうちに 1 にかける。

3. ナチュラルチーズと黒こしょうをかけ、レモンを絞る。

ビタミンAが含まれる食材

・ほうれん草

・ナチュラルチーズ

栄養素(1人分)

エネルギー…238.5kcal

たんぱく質…9.8g

脂質…18.2g

炭水化物…3.4g

ビタミンA(レチノール当量)…146.2㎍RAE

食塩相当量…1.4g

ビタミンAをより手軽に摂れる

サプリメントなら

ビタミンA+D

健康のベースづくりに。

現代人に不足しがちな栄養素ビタミンAとD。

全ての方にとって欲しい基本のビタミン。

ビタミンA+C,E

美容と健康をサポート。

ビタミンA,C,E, β-カロテンなどのビタミンや還元物質を中心に配合しました。

ビタミンA+ミネラル

偏りがちな食生活に。

19種類の栄養素をバランス良く、

ぎゅっと1粒に。

公式オンラインストアはこちら

ブログのバックナンバー

2022年9月21日 | ブログ, 初心者向けおすすめブログ記事

今回は、美肌ケア成分として注目されているビタミンAについての解説 後編です。

ビタミンAを多く含む食品や、それらを食事で上手に取り入れる方法について解説します。

↓ 前編はこちら ↓

【保存版】ビタミンAを徹底解説!~前編~|スキンケアへの取り入れ方とは?

*********************

1. ビタミンAの働き

2. 1日の推奨摂取量は?

3. ビタミンAの摂取状況は?

4. ビタミンAが不足すると?

5. ビタミンAを摂るには?

6. ビタミンAの過剰症とは?

7. 妊娠中、妊娠を希望する場合、授乳中は?

*********************

1.ビタミンAの働き

まずは、前編で解説したビタミンAの働きについて振り返ってみましょう。

ビタミンAは、もともと私たちの肌や体に存在している成分です。細胞の成長や分化に関わり、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素として働いています。

さらに最近では、ビタミンAは免疫機能、視覚、生殖、細胞情報伝達に関与しているとも言われています。

2.1日の摂取推奨量は?

30歳〜64歳

男性 900μgRAE / 女性 700μgRAE

※レチノール活性当量(μgRAE)= レチノール(μg)+β-カロテン(μg)×1/12+α-カロテン(μg)×1/24

3.ビタミンAの摂取状況は?

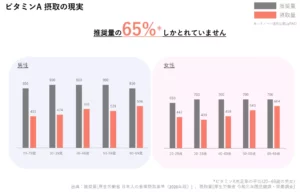

国民栄養・健康調査によると、日本人はビタミンAが不足しがちです。例えば、30~49歳の女性は、ビタミンAを推奨量の48%しか摂れていないことが分かっています。

4.ビタミンAが不足すると?

ビタミンAが不足すると、暗いところで目が見えにくくなる「夜盲症」を発症したり、皮膚や粘膜が乾燥したりします。また、粘膜の乾燥などから感染症にかかりやすくなると言われています。

5.ビタミンAを摂るには?

ビタミンAは、動物性の食品から摂ることができます。

うなぎやレバー、バター、ギンダラ、ナチュラルチーズなどに多く含まれます。

またビタミンAは、β-カロテンを多く含む緑黄色野菜から摂ることもできます。

β-カロテンは、体内でビタミンAに変換されますが、動物性の食品から摂った場合と比較すると1/12の活性量になります。

厚生労働省は、1日の野菜摂取目標350g以上のうち、緑黄色野菜を120g以上摂ることを推奨しています。野菜を摂るときは摂取量だけでなく、緑黄色野菜と淡色野菜のバランスも意識して両方を補うようにしましょう。

\ビタミンA食材を使ったレシピはこちら/

✓緑黄色野菜がたっぷり摂れる「かぼちゃのニョッキ」レシピ♪

✓節約メニューでしっかりビタミンAも摂れる♪豆苗とささみのごま油炒めのレシピをご紹介

6.ビタミンAの過剰症とは?

普段の食事の中でうなぎやレバーなど食品として食べる分については、過剰症は起こりにくいと言われています。

例えば、ホッキョクグマの肝臓や魚の肝油を大量摂取した場合などは、急性のビタミンA過剰症がみられることがあるそうです。

一方、慢性の場合は、連日7,500μgRAEのビタミンAを摂取すると慢性症状が出現する*¹と言われています。7,500μgRAEとは、うなぎのかば焼き(可食部100g)を5枚*²食べて得られるビタミンA量で、これを連日にわたり摂取するようなイメージです。

7.妊娠中、妊娠を希望する場合、授乳中は?

基本的にビタミンAは、胎児の正常な細胞の分化に欠かせないため、妊娠中に必要となる栄養素です。

妊娠初期・中期は非妊娠時と同じ量を、妊娠後期は非妊娠時+80㎍、授乳中は非妊娠時+450㎍の摂取が推奨されています*³。

しかし、インターネットから個人輸入できる海外製のサプリメントや、乾癬などの治療で使用する内服薬の中には高濃度のビタミンA誘導体が含まれている場合があります。

妊娠中・妊娠を希望する場合・授乳中に、食事以外からビタミンAを摂取したい場合は、かかりつけ医にご相談ください。

美肌ケア成分として注目されているビタミンAについて、スキンケア編と食事編の全2回で解説しました。私たちの美と健康に不可欠なビタミンAを上手に活用し、いきいきとした毎日を過ごしましょう。

↓ 前編はこちら ↓

【保存版】ビタミンAを徹底解説!~前編~|スキンケアへの取り入れ方とは?

<参考>

*¹内閣府 食品安全委員会 ビタミンAの過剰摂取による影響

*²文部科学省 食品成分データベース

*³日本人の食事摂取基準(2020年版)

2022年5月12日 | ブログ

毎日サプリメントを飲んでいても、つい忘れてしまうことってありますよね。続けることが大切なのは分かっていても面倒になってしまう、そんな方も多いのではないでしょうか?

そこで今回は、忙しい毎日の中でもサプリメントを飲み忘れないための方法と、飲み忘れてしまった時はどうすればいいのかについてご紹介します。

飲み忘れ防止メソッド3選

***************

1.習慣とセットにする

2.置く場所を決める

3.アラームでお知らせ

☆もし飲み忘れてしまったら?

***************

1.習慣とセットにする

いつもしている習慣にプラスして、サプリメントを摂ると飲み忘れにくくなります。

例えば、朝食後、歯磨きの前、仕事を始める前、お風呂の前などです。

アクティブサプリは、基本的にいつ飲んでも構いませんが、食べ物を消化・吸収するタイミングで一緒に摂取すると吸収されやすくなるので、食事中や食後のタイミングで飲むことがおすすめです。

ルーティンに組み込むことで、サプリメントを習慣化しましょう。

2.置く場所を決める

サプリメントを目に入る場所に置いておくと飲み忘れを防ぐことができます。

食後にサプリメントを摂るなら、食事をするテーブルの上や、食事をしながら目に入る場所がいいでしょう。

水を用意するのが面倒だと感じる人は、サプリメントをキッチンに置いておくと良いかもしれません。

3.アラームでお知らせ

スマホなどで、一定の時間にアラームをセットしておくことも有効です。

今は、摂取記録をつけることができたり、便利な機能を搭載しているアプリもありますので上手に利用して飲み忘れを防止しましょう。

☆もし飲み忘れてしまったら?

このような対策をしても飲み忘れることもありますよね。

飲み忘れた分を取り返そうとして多めに飲みたくなるかもしれませんが、1日分の目安量をお飲みください。

水溶性の栄養素は過剰に摂っても尿中に排出され、栄養素をまとめて飲んだからといって全てその場で活用されるわけではありません。

効率よく活用させるために、なるべく毎日適切な量を摂取できるように習慣化しましょう。

サプリメントは、野菜や肉と同じ「食品」です。

例えば、週1回だけ野菜や肉をバランスよく食べても体の変化は感じにくいかもしれません。しかし、3か月間その食生活を続けたら、きっと変化を感じるでしょう。

大切な日々の積み重ねのために、ぜひ無理なく続けられる方法を見つけてみてくださいね。

ブログのバックナンバーはこちら

2022年3月15日 | ブログ

監修いただいた医師:

友利 新(ともり あらた)/Arata Tomori

instagram @aratatomori

公式Youtubeチャンネル

医師(内科・皮膚科)

沖縄県宮古島出身。東京女子医科大学卒業。同大学病院の内科勤務を経て皮膚科へ転科。現在、内科と皮膚科のクリニックに勤務の傍ら、医師という立場から美容と健康を医療として追求し、美しく生きる為の啓蒙活動を雑誌・TV などで展開中。2004年第36回準ミス日本という経歴をもつ、美貌の新進医師。美と健康に関する著書も多数。

3月は花粉の飛散量も多く、花粉症でお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

厚生労働省の調査*¹では、全国平均で15.6%の人が花粉症であることがわかったそうです。

地域別では、東北13.7%、北関東21.0%、南関東23.6%、東海28.7%、北陸17.4%、甲信越19.1%、近畿17.4%、四国16.9%、中国16.4%、九州12.8%で北海道、沖縄はごく少ない有病率でした。

今や国民病ともいわれる花粉症。今回は花粉症対策に摂りたい食品、控えたい食品についてご紹介します。

●摂りたい食品

・サバ、さんま、亜麻仁油など

αリノレン酸やDHA、EPAは、抗炎症・抗アレルギー作用があります。

・レバー、にんじん、ほうれん草など

ビタミンAは、皮膚や粘膜を健康に保つ働きがあります。

・きくらげ、鮭、かつおなど

ビタミンDは、免疫機能を調整する働きがあります。

●なるべく控えたいもの

・インスタント食品

免疫細胞の70%は腸に集中しています。一般的に、インスタント食品を多く摂ると、腸内環境のバランスが崩れやすいと言われています。「腸活」で免疫力を高めましょう。

・お酒

アルコールが分解されると、二日酔いの原因でもあるアセトアルデヒドという物質ができます。この物質が、アレルギー反応を引き起こすヒスタミンを増やします。

花粉症の症状が悪化する可能性があるため花粉症シーズンは、お酒を控えましょう。

・動物性たんぱく質の摂りすぎ

花粉症対策で、摂りたい栄養素も豊富に含む動物性たんぱく質ですが、摂りすぎると腸内で悪玉菌が増える原因になります。

ほかに日常生活で気を付けたいことは、

・花粉のつきやすい素材のコートは避ける

・帰宅後はすぐに顔を洗い、うがいをする

・鼻粘膜を良好に保つために、ストレスケアをおこない十分な睡眠をとる

なども必要です。

今後は、世界的な温暖化の影響でスギ花粉飛散数も増加が予想されています。

できる範囲でセルフケアに努めて、花粉症に負けない体を手に入れましょう!

参考:

*¹厚生労働省~花粉症の疫学と治療そしてセルフケア~

厚生労働省 的確な花粉症の治療のために(第2版)

※花粉症に対する食品の効果については、薬とは異なりますので即効性の有無の判断は難しく、個人差もあります。ただ、免疫機能や皮膚粘膜の健康維持に関与する栄養素など、バランスの良い食事を基本とし、その上でそれらを取り入れることで、花粉症対策に繋がると考え、ご紹介しています。

ブログのバックナンバーはこちら

2022年2月3日 | ブログ, 初心者向けおすすめブログ記事

体はもちろん、美しい肌にも不可欠と言われる代表的な成分「ビタミンC」。

透明感やハリアップのために、できるだけビタミンCを摂取しようと思っている方も多いと思います。

しかし、調理や熱によって壊れやすい成分の1つでもあるため、たくさんの量を摂っているつもりでも、実際に体で使われている量は少ないかもしれません。

今回は、上手にビタミンCを摂って、効果的にキレイになるための3つのポイントをご紹介します。

●ポイント1:「生食」や「蒸し」で効率的に摂取!

ビタミンCは水溶性のため、調理時の水洗いによっても流出します。また、熱や光にも弱い栄養素です。

・洗う時間を短くする

・野菜や果物は生のまま食べる

・加熱時間を短くする

・短期間で消費する

などの工夫をすることで、より多くのビタミンCを摂取することができます。

生食に次いでビタミンCの残存率が高い調理法は「蒸し」です*¹。

冬が旬のブロッコリーは、茹でた状態で100g当たり55mgのビタミンCが含まれています*²。

これはレモン100g当たりに含まれる50mgのビタミンC量*²よりも多いことになります。ブロッコリー100gの量の目安は、だいたい大小合わせて4房ほど*³です。

蒸し調理で効率的に栄養を摂取しましょう。

●ポイント2:なるべくこまめに摂る!

ビタミンCは水溶性のため、体内に多量に蓄えることはできません。

たくさん摂取しても、体内は飽和状態となり尿として排出されてしまいます。

そのため、ビタミンCはまとめて摂るよりこまめに摂取することがおすすめです。

●ポイント3:旬の野菜や果物を摂る!

旬の食品は、美味しいだけではなく栄養が豊富に含まれています。

実は、旬の時期と旬以外の時期は、同じ野菜でも栄養価が2~3倍異なることもあります。

旬のものは、その時期たくさん流通しますのでスーパーなどでも目立つ場所で販売されています。一番美味しくて栄養も豊富な「旬」の時期を意識して、ぜひ食材を選んでみてくださいね。

摂り方を工夫し、いつも体にビタミンCが満ちている状態を維持することで、「ずーっとキレイ」を叶えましょう!

公式Instagram @activesupplement.jp

過去のブログ記事はこちら!

*¹柴田克己:食品とビタミン.糸川嘉則(監修):ビタミンの科学と最新応用技術.シーエムシー出版,pp57-71,2018.※調理時間は一定とせず,いずれも食用に供する程度に調理した場合

*²日本食品標準成分表2020年版(八訂)

*³生活知恵袋

2021年12月23日 | ブログ

2021年も残すところあとわずか。

クリスマスや仕事納め、家族と過ごしたり自分の時間を大事にしたり、体調を崩して寝込んでなんていられません。早めの対策で楽しい時間を過ごしましょう!

風邪予防のポイント

実は、風邪の原因の80~90%がウイルスの感染だと言われています。

そのため風邪を予防するには、“ウイルスに対する抵抗力や免疫力を高める”ことが大切。

体や胃腸が疲れているとその働きが悪くなってしまいますので、基本的には十分な睡眠と栄養バランスのよい食事を心がけることが1番です。

また、冷えも免疫機能の低下を招くと言われているので、「ちょっと体調が良くないな・・・」という時はあたたかいものを食べるようにし、身体を冷やさないように心がけましょう。また、ウイルスは乾燥した状態だと空気中を漂いやすいので、部屋の湿度を保つことも有効です。

栄養バランスのとれた食事で抵抗力をアップ

●タンパク質

肌、筋肉など体を構成するタンパク質で体力をつけ、抵抗力を高めましょう。

肉や魚、卵、大豆製品などに多く含まれます。

●ビタミンC

免疫力を高めるビタミンCは、野菜や果物、イモ類に多く含まれます。

鉄の吸収も助けるため、鉄不足で不調になりやすい時期にもぜひ摂りたい栄養素です。

●ビタミンA

皮膚や粘膜は免疫の砦!ビタミンAは、のどや鼻などの粘膜を保護し抵抗力を高めます。うなぎやレバー、卵、乳製品などに多く含まれています。

これらは風邪を引く前の予防にも効果的です。

「疲れが溜まっている」

「免疫力が落ちてきたな」

と感じたら、湿度や温度に注意して、栄養バランスの良い食事を摂り、睡眠をたっぷりと。

十分な栄養と休養で元気を復活させましょう。

アクティブサプリ公式オンラインストアはこちら

2021年9月9日 | ブログ

このブログでは、栄養・サプリメント・健康に関する様々な情報を発信していきます。

初回はご質問をいただくことが多い、サプリメントの飲み方についてお答えします。

1.「サプリメントはいつ飲むのがよいですか?」

A.食品ですので、基本的にはいつ飲んでいただいてもかまいません。

ですが、ビタミンA,D,Eなどの脂溶性ビタミンは油脂類と一緒に摂取したり、

食べ物を消化・吸収するタイミングで一緒に摂取すると吸収されやすくなるので、空腹時は避け、食事中または食後のタイミングで飲むことをおすすめします。

2.「どのように飲めばいいですか?」

A.アクティブサプリは、1日1カプセルを目安に、水などと一緒に噛まずにお召し上がりください。

3.「どのくらいの期間飲めばいいですか?」

A.実感していただくまでの期間は人それぞれ個人差がありますが、まずは3ヶ月を目安に継続してはいかがでしょうか。

また、現代人は食生活の変化により、ビタミン・ミネラルが不足しているという場合があります。

継続する期間に制限はありませんが、長期的にサプリメントを上手に活用し、栄養バランスのよい食生活を送ることをおすすめします。

いかがでしたか?特に1番目の「サプリメントはいつ飲むのがよいですか?」というご質問はいただくことが多いものです。

空腹時に水なしで飲むと、喉にサプリメントが引っかかる感じがする!なんてお声をいただくこともあります。

ぜひ食事と一緒にたっぷりの水で召し上がってくださいね。

次回は、アクティブサプリの成分についてお伝えしていきたいと思います。

アクティブサプリ製品一覧はこちら

アクティブサプリが購入できる Live Active® STOREはこちら

友利新 先生

友利新 先生

最近のコメント